或许,对本届油画系毕业生来说,人工智能浪潮的来袭将成为他们求学历程所遭遇的一次重大社会变革。从ChatGPT到Sora,从豆包到DeepSeek,这些接踵而至的技术浪潮以前所未有的速度冲击着人们的认知,也深刻改变了人类的生存方式。油画,这一强调上手与肉身体验的古老绘画技艺再次面临着挑战。AI绘画工具以其迅捷无比的算法通过自然语言的指令即刻生成海量图像,并惊人地模仿出各种绘画语言与风格。一时间,所有创作者都在密切关注AI技术的革命。在这种背景下,所谓“绘画已死”的论调再度甚嚣尘上,尽管此类讨论尚不足以动摇人们对绘画的信念,但一个真实的问题已然摆到了我们的面前,那就是——AI时代,绘画何为?

二十多年前,中国美院油画系率先提出了“图像时代,绘画何为”的学术命题。我们强调以绘画的肉身之痛重塑视觉的感受力,以此面对图像泛滥下观看与感觉的式微。如果说,具象表现绘画理论及其教学方法论的提出,引发了中国美院油画系的一次教学革命,其思想底色对各工作室的教学均产生了深刻的影响,那么,在AI浪潮迅猛袭来的当下,我们又该以怎样的思考和举措来回应时代赋予的全新命题。对此,油画系全体师生均无法回避。

新年伊始,中国美院学术委员会召开专题会议,主题为“人工智能与艺术教育的应对之策”。学术委员会主任许江教授在发言中以托尔斯泰为例,指出托尔斯泰的伟大并非仅在于其语言文字的优美与生动,而在于其深刻的人性洞察和发自心灵的悲天悯人情怀。他再次强调:“科技的目标注定是让人找回心灵的烛光。”我们认为,这个“烛光”,恰恰体现了艺术之于人类的永恒价值。思想与情感,永远是一切科学技术所无法模拟的,它们代表了人类最深刻、最本质的创造力。AI技术并非洪水猛兽,我们应当以开放的姿态去拥抱它,但是,我们比以往任何时代都更应该强调对生命与生活的体察,更应强调绘画的人文精神和艺术的语言本体,以绘画的肉身托举艺术的诗性与智性。

本次毕业展一如既往地体现了油画系长期以来的学术坚守,展现出我们对绘画语言的集体共识,同时,我们也不可避免地被现代图像和人工智能所裹挟,不少作品都呈现出对图像的依赖和被动,这也是一个基本的事实。但是,油画系对于书写性、绘画性的强调,对于绘画品格的重视和纯正艺术趣味的弘扬,也十分清晰地体现在毕业展的作品之中,这是今天学院教育中十分可贵的价值追求。艺术教育的根本目的,始终是指向判断力的形成与感受力的建立。从这一点来说,油画系的教学导向是极为明确的,这是我们最为可贵的教学传统和学术定力。面对时代的巨大变革,我们不仅需要作出迅捷的反应,更需要有执着的守望。坚守传统,拥抱变革——这是一个成熟学术团队最为重要的思想底色。

不久前,第八届大学通识教育联盟年会暨第六届中国艺术教育论坛在中国美院举行。中国美院院长、油画系第四工作室余旭红教授在主旨发言中回顾了一百年前蔡元培先生在法国斯特拉斯堡的讲话,指出中西融合和科艺融合乃是中国美院百年艺术教育的重要基因与血脉,两个“AI”(人工智能与艺术智性)的融合乃是一条共同进化之路,人工智能越发达,基于上手经验的艺术智性便愈发重要,此为艺术创造生命力的本质所在。

绘画的迷人之处在于其肉身性。“肉身”的后面是艺术家的眼与心,外化为艺术语言的呈现,也即感受力的输出与强化。“寂然疑虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色,其思理之致乎!故思理为妙,神与物游。”《文心雕龙》中的这段名言,再精彩不过地为我们描述了艺术创作的微妙过程,其后面所揭示的,又何尝不是绘画的“肉身”体验?

“夫琴之为小技矣,及其至也,大者为宫,细者为羽……其能听之以耳,应之以手,取其和者,道其湮郁,写其幽思,则感人之际,亦有至者焉!”(欧阳修《送杨寘序》)重温这些古老的文字,我想,它将有助于我们在纷繁迷离的当下,更加坚定对艺术的理想和信念!

是为序。

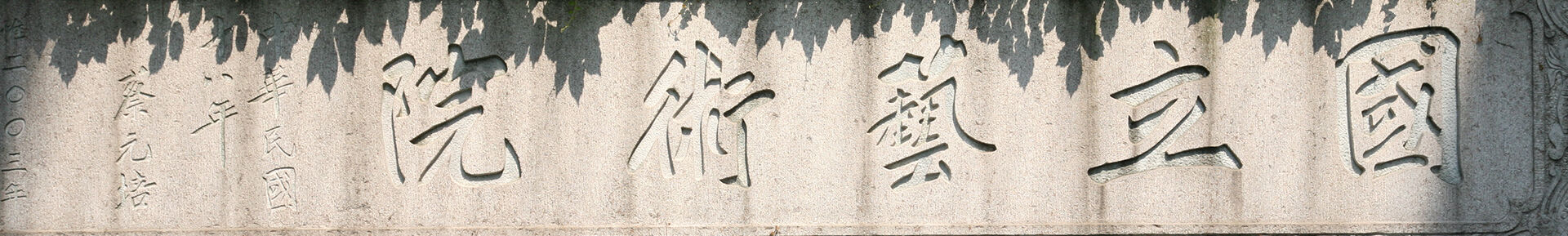

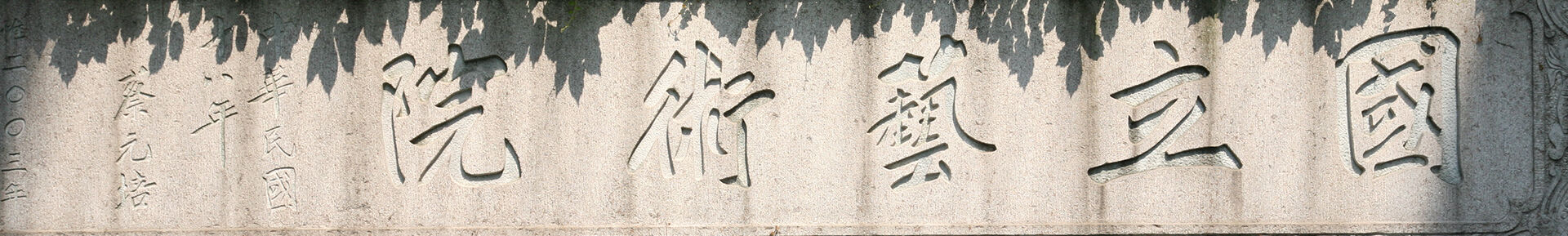

绘画艺术学院油画系

2025年5月